cadre center vie monde roman sur homme cheval femme prix musique saint base annonce coup film livre bande annonce

Rechercher Derniers commentairesl'auteur se fait plaisir

Par Anonyme, le 20.08.2025

nombrilisme cinéphile !

Par Anonyme, le 12.08.2025

nombrilisme cinéphile

Par Anonyme, le 12.08.2025

nombrilisme cinéphile

Par Anonyme, le 12.08.2025

auteur prétentieux !

Par Anonyme, le 28.02.2025

· LES COLLINES DE LA TERREUR : Bronson justicier du désert

· LA HORDE SAUVAGE OU LES DELICES DE L’EUTHANASIE DE MASSE

· SERAPHIM FALLS : PIERCE BROSNAN vs. LIAM NEESON

· Un Colt pour une corde : dernier western de l'impecc' Peck

· LA COLLINE DES POTENCES : UN GRAND COOPER DE PLUS

· Une introduction au western américain

· LA CONQUETE DE L'OUEST : LE WESTERN EN MODE CINERAMA

· LE SOUFFLE DE LA VIOLENCE : chef d'œuvre à réhabiliter

· COUP DE FOUET EN RETOUR : UN WIDMARK NERVEUX A SOUHAIT !

· Le Trésor du Pendu : une pépite à redécouvrir

· LE DUEL DES HEROS : DERNIER ROUND POUR DOUGLAS ET COBURN

· VALDEZ : « 100 $ pour un shérif » à la mode Burt Lancaster

· CONVOI DE FEMMES : L’AMOUR EST DANS LA PRAIRIE POUR WELLMAN

· LA BRIGADE DU TEXAS : KIRK DOUGLAS REALISATEUR SARCASTIQUE

· LE FILS DU DESERT : Les Rois Mages version John Ford

Date de création : 16.07.2012

Dernière mise à jour :

16.09.2025

216 articles

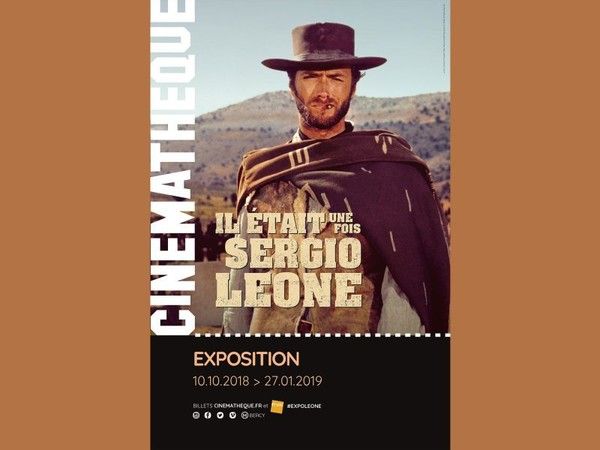

IL ETAIT UNE FOIS SERGIO LEONE A LA CINEMATHEQUE

Et pour quelques dollars de plus

(Per quelche dollaro in piu)

Sergio Leone – 1965

Pendant longtemps, Sergio Leone a été considéré comme un simple amuseur, un metteur de scène de films commerciaux, vulgaires et violents, voire même le fossoyeur du sacro-saint western américain, celui qui avait osé le dénaturer en le parodiant.

Il fallut le livre de Christopher Frayling (Spaghetti Westerns, Londres, 1981) pour que Leone et son cinéma commencent d’être réévalués. Actuellement, à la Cinémathèque française, une exposition hommage est consacrée à ce réalisateur italien hors normes, qu’accompagne un catalogue riche de nombreuses analyses et interviews de ses collaborateurs (1).

C’est l’occasion pour « Vive le western ! » de revenir sur le plaisir que procurent toujours les films de Sergio Leone et d’analyser en quoi ce cinéaste fut un novateur. Pour ce faire, nous avons choisi le deuxième volet de la trilogie dite du « dollar » ou de « l’Homme sans nom » : « Et pour quelques dollars de plus ».

Une première question s’impose : le cinéma de Sergio Leone a-t-il réinventé le western, et est-il révolutionnaire, comme l’affirme le catalogue de la Cinémathèque française ? Pour affirmer avec certitude que les westerns de Leone sont révolutionnaires, il faudrait voir les vingt-quatre premiers westerns italiens de l’année 1963 – ceux qui précèdent « Pour une poignée de dollars ». En effet, il n’est pas exclu que Leone ait emprunté à ces films, ait subi leur influence, ce que semblent toutefois infirmer tous les spécialistes. Sans nul doute, en revanche, les références cinématographiques de Sergio Leone sont américaines. Leone était un grand amoureux des westerns hollywoodiens, un admirateur de « La Poursuite infernale », de John Ford, de « Winchester 73 », d’Anthony Mann, ou encore de « L’Homme aux colts d’or », de Dmytryk (2).

À l’évidence, Leone, qui s’en est beaucoup expliqué, n’a pas voulu tuer le western américain ; il a plutôt contribué à régénérer un genre essoufflé, moribond : en 1963, onze westerns, seulement, ont été produits aux États-Unis.

Mégalomane, perfectionniste ayant le souci du détail, grand amateur d’art (il possédait des tableaux de Chirico, Brauner ou Matisse), Sergio Leone fut résolument moderne pour son époque, à défaut, peut-être, d’être révolutionnaire. Moderne par le ton de ses films et leurs dialogues, moderne dans la manière de filmer ses personnages, et dans le lien qu’il établissait entre images et musique. Les bandes musicales d’Ennio Morricone, elles, peuvent être considérées comme tout à fait révolutionnaires, pour leur époque.

Après un premier essai un peu brouillon, « Pour une poignée de dollars », Leone affirma son style, son sens du rythme, son ton iconoclaste avec « Et pour une poignée de dollars ». Son cinéma devint alors parfaitement mature et sa signature aisément reconnaissable. À la vision du film, on sait que personne d’autre que lui ne pourrait être l’auteur de « Et pour une poignée de dollars ». Leone avait décidé de réaliser cette suite pour se venger des producteurs du premier film, qui l’avaient spolié. Il n’avait pas touché son cachet. « Pour une poignée de dollars » fut le seul de ses westerns qui ne lui rapporta rien. Très vite, le réalisateur projeta de réembaucher Clint Eastwood, qu’il avait repéré dans la série « Rawhide » et qui avait tourné son premier « western spaghetti » pour 15 000 dollars, la moitié de ce qu’il gagnait à la télévision.

Toujours soucieux d’ancrer ses films dans le réel (pour le dépasser), Leone aimait travailler à partir d’une base documentaire : Dans « Et pour une poignée de dollars », il s’intéresse aux « Bounty Killers », les chasseurs de primes qui ratissaient l’Ouest américains, les shérifs ne suffisant pas à installer l’ordre. « C’étaient des éboueurs qui débarrassaient le monde de toutes ses ordures humaines », raconte Leone. « C’était une profession. et ça m’excitait. Des hommes qui se substituaient à la justice officielle pour assurer leur propre survie. (…) J’ai lu que l’un d’eux portait toujours une oreille dans la poche de son gilet. Quand il entrait dans un saloon, il montrait cette oreille. (…) Le chasseur de primes ne faisait pas cette exhibition par vantardise. Il voulait montrer qu’il était prêt à tuer le premier qui tenterait de lui tirer dans le dos (3) ».

Face à Eastwood, toujours laconique et ironique, toujours aussi sale et futé, il fallait un vieux renard, un tireur expérimenté, plus âgé, cultivé et raffiné. Leone voulait Lee Marvin. Quand celui-ci fit défection, il se rabattit sur Lee Van Cleef. Il n’eut pas à le regretter. Dans le film, Lee Van Cleef (le colonel Mortimer) fait son apparition le premier, lisant la Bible dans un train qui ne doit pas s’arrêter en gare de Tucamcari. Avec lui, le train fera tout de même arrêt à Tucamcari. Mortimer a tiré la sonnette d’alarme et descend lentement son cheval du wagon à bestiaux.

Personne n’a tellement envie de le contrarier pour son outrecuidance. Mortimer entre dans un saloon et le piano bar s’arrête de jouer. Il est chasseur de primes et le fugitif qu’il recherche vaut 1 000 dollars. Le colonel, tout de noir vêtu, débusque le bandit à l’étage, le poursuit sans se hâter dans la rue et lui ajuste tranquillement une balle entre les deux yeux, à l’aide d’un pistolet à crosse amovible. Mortimer n’est pas seul dans le coin. Un autre bounty killersrôde. « Un type qui a la détente facile. On l’appelle « le Manchot ». Eastwood, l’Homme sans nom (dans « Pour une poignée de dollars »), Blondin (dans « Le Bon, la brute et le truand ») fait son entrée. Avec un seul bras (l’autre, caché sous son poncho, ne lui serre qu’à dégainer son revolver), il commence par corriger un type qui l’agresse dans un saloon. Et quand l’homme qu’il recherche (pour une récompense de 2 000 dollars) arrive avec deux complices, il soulève son poncho. Sans bavure. Trois coups de feu, trois corps roulent dans la rue.

Il y a mieux : la tête de celui qu’on nomme « l’Indien » (Gian Maria Volonte) est mise à prix 10 000 dollars. En scrutant l’affiche « Reward », les yeux étroits comme des meurtrières, le Manchot se voit déjà en possession de la récompense. Mortimer aussi. Leone alterne un effet sonore, le son de coups de feu, avec des gros plans du visage de Lee Van Cleef. Effet garanti. Pendant les trois premiers quarts d’heure du film, il va aussi alterner, en montage parallèle, les séquences sur le Manchot, Mortimer et l’Indien, qui, ayant réussi à s’évader, va commencer par se venger de celui qui l’a donné.

L’Indien sort de sa poche une montre-gousset. Elle joue une petite musique de comptine… Pendant que l’Indien était en prison, l’autre, la mouche, a fondé une famille. El Indio annonce tout de go qu’il va la massacrer. Illico, il fait tuer la femme et l’enfant ; « à présent, tu me haïs juste ce qu’il faut ». Alternance de champs-contrechamps sur les deux hommes face à face… et grandes orgues de Bach ! Une nouvelle fois, le cinéma de Leone s’affirme comme lyrique, opératique… italien.

Retour à la petite musique de la montre. Leone étire le temps, comme toujours dans ses duels, pour faire monter la tension. L’Indien tire le premier. Il a de grands projets ; à commencer par piller la banque d’El Paso. Il sait que le coffre-fort est dissimulé dans un meuble de bois tout à fait anodin. Celui-ci contient un demi-million de dollars. L’Indien est bien informé. Mortimer et le Manchot aussi. « Seul un malade, un dément, pourrait avoir l’idée d’attaquer la banque d’El Paso », déclare son directeur.

Mortimer scrute à la longue vue les déplacements des gardiens de la prison depuis sa chambre d’hôtel. Le Manchot en fait autant depuis la sienne. Les deux hôtels se font face. Et les deux hommes s’observent dans leurs jumelles. C’est leur première confrontation. Le Manchot n’entend pas avoir de concurrent. Il fait faire les bagages de Mortimer, « le tireur le plus rapide de toute la Caroline, un grand soldat ». S’ensuit un face à face nocturne surréaliste, dans la rue, sous les yeux ébahis d’un groupe de gamins. Grillons. Guimbarde. Le Manchot tourne autour de Mortimer, placide. Puis, il lui écrase le pied de sa botte poussiéreuse. Mortimer lui rend la pareille. Pugilat, défi. Le Manchot tire dans le chapeau du colonel. Chaque fois que Mortimer veut ramasser son couvre-chef, le Manchot l’éloigne d’un tir bien ajusté. A force de repousser le chapeau, Mortimer est maintenant suffisamment loin pour que le Manchot ne l’atteigne plus… Lui, il a son revolver à longue portée. Et dans l’instant, le chapeau du Manchot virevolte dans les airs.

Tout aurait pu s’achever dans une tuerie. Les deux hommes optent plutôt pour une alliance de circonstance. On échafaude un plan pour éliminer l‘Indien et sa bande. Le Manchot trouve Mortimer timoré. « Grâce à ce système, je suis arrivé à l’âge de 50 ans. Ce n’est pas si mal dans un pays comme celui-ci », lui répond l’aîné. On fera donc comme il dit. Le Manchot infiltre la bande de l’Indien. Qui fait jouer la petite musique de sa montre et semble songeur, perdu, ailleurs, sans doute en proie à la drogue. Flash-back sur un couple agressé par l’Indien. Il tue l’homme et viole la femme. La montre appartenait à l’homme. Rupture. On passe au casse de la banque d’El Paso. Morricone fait jouer l’attente. Leone alterne une série de plans courts sur la banque, la ville, le coffre, le Manchot, Mortimer. Roulements de tambours, sonnerie de trompettes : le mur de la banque explose, ventilé par la charge qu’ont posée les hommes de l’Indien. Le coffre est promptement chargé dans un chariot. Le Manchot et Mortimer n’ont rien vu venir, ils ont été dépassés !

L’Indien et sa bande se réfugient à Agua Caliente. C‘est qu’il faut se faire discret, après pareil coup. L’Indien teste Eastwood : « Personne ne t’a jamais vu tirer ». Le Manchot devra donc entrer dans le village hostile le premier. Une ruelle, trois Mexicains alignés face à l’homme au poncho. Mortimer n’est pas loin : il tire sur les pommes d’un arbre, les décrochant avec précision. Les trois Mexicains comprennent leur intérêt. Ils se volatilisent.

Première confrontation entre Mortimer et l’Indien : « Qui es-tu ? » questionne le bandit. « L’homme qui pourra ouvrir ton coffre ! » Le colonel ouvre en effet le coffre, sans coup férir, avec de l’acide. Il veut 5 000 dollars de récompense. « Quand l’échéance est venue, je me fais payer, quoi qu’il arrive ! »

Mortimer et le Manchot font mieux. Ils soufflent le butin à l’Indien, qui n’est pas partageur. Celui-ci sait à qui il a affaire. Il a reniflé les chasseurs de prime. il sait leur valeur. Il envoie ses hommes pourchasser Mortimer et le Manchot, qu’il a préalablement laissé s’enfuir. Tout l’argent sera pour lui, sauf… Sauf si les deux associés refroidissent leurs poursuivants. C’est ce qu’ils font sans peine. Il est temps que l’Indien mette sa montre en marche pour le duel final. Il fait face à Mortimer. Et celui-ci n’a plus d’arme à portée. Le Manchot rétablit l’équilibre. Il donne son revolver à Mortimer.

Laissons à Sergio Leone le soin de raconter la suite : « Dans le duel final, Clint l’oblige [Mortimer] à prouver son professionnalisme au moment de vérité. Il lui donne sa chance, mais il faut que le colonel fasse vite car l’Indio est rapide. Quand la musique s’arrêtera, il devra faire vite s’il veut rester en vie. Et Clint ne l’aidera pas dans cette situation limite. Il restera spectateur (4) ». C’est Mortimer qui l’emporte. De fait, le Manchot lui a offert sa vengeance : car la femme du flash-back, celle qui s’est tuée, ne pouvant supporter le déshonneur du viol ou le meurtre de son époux par l’Indien, était la sœur de Mortimer. Le colonel a sa vengeance, l’argent l’intéresse peu en vérité. Il laisse au Manchot le butin d’El Paso… et les récompenses, pour la tête des bandits.

J’allais oublier de parler du générique d’ouverture du film. Il en vaut la peine. Un cheval hennit. Un homme siffle en off. Au loin, très loin, un cavalier galope. Chargement d’un fusil. Tir. L’homme à cheval tombe. Sifflements. Guimbarde. Tirs alternés avec le son d’une cloche, qui tinte. Guitare électrique. Apothéose de chœurs dans le final. Le talent de Morricone, la quintessence du cinéma de Leone sont résumés, en quelques minutes.

Christophe Leclerc

(1)« La Révolution Sergio Leone », sous la direction de Gian Luca Farinelli et Christopher Frayling, La table ronde, 2018, 512 pages.

(2) Ce sont les westerns préférés de Leone. Noël Simsolo, « Conversation avec Sergio Leone », Petite bibliothèque des Cahiers du cinéma, 1999 (première édition, 1987), p. 83.