vivelewestern

Signer mon livre d'or Faire connaître mon blog Me contacter par mail Flux RSS

Thèmesaffiche air amis amour annonce bande belle blog bonne cadre center cheval

Rechercher- · chaussures fugitive

- · goumandturfcentebiog

- · colectededons turf

- · turf chaussures

- · turf

- · degaine.com/duel dans la sierra

- · vivelewestern

- · french knickers

- · visionnaire du quinte

- · abonnes vip et abonnes simple 13/03/2018

parti chercher du lait il y a 2 ans

Par Anonyme, le 10.11.2025

imposteur

Par Anonyme, le 25.10.2025

l'auteur se fait plaisir

Par Anonyme, le 20.08.2025

nombrilisme cinéphile !

Par Anonyme, le 12.08.2025

nombrilisme cinéphile

Par Anonyme, le 12.08.2025

· LES COLLINES DE LA TERREUR : Bronson justicier du désert

· LA HORDE SAUVAGE OU LES DELICES DE L’EUTHANASIE DE MASSE

· SERAPHIM FALLS : PIERCE BROSNAN vs. LIAM NEESON

· Un Colt pour une corde : dernier western de l'impecc' Peck

· LA COLLINE DES POTENCES : UN GRAND COOPER DE PLUS

· Une introduction au western américain

· LA CONQUETE DE L'OUEST : LE WESTERN EN MODE CINERAMA

· LE SOUFFLE DE LA VIOLENCE : chef d'œuvre à réhabiliter

· COUP DE FOUET EN RETOUR : UN WIDMARK NERVEUX A SOUHAIT !

· Le Trésor du Pendu : une pépite à redécouvrir

· LE DUEL DES HEROS : DERNIER ROUND POUR DOUGLAS ET COBURN

· VALDEZ : « 100 $ pour un shérif » à la mode Burt Lancaster

· CONVOI DE FEMMES : L’AMOUR EST DANS LA PRAIRIE POUR WELLMAN

· LA BRIGADE DU TEXAS : KIRK DOUGLAS REALISATEUR SARCASTIQUE

· LE FILS DU DESERT : Les Rois Mages version John Ford

Statistiques

Date de création : 16.07.2012

Dernière mise à jour :

12.10.2025

217 articles

LE PASSAGE DE SANTA-FÉ : EXCELLENTE SÉRIE B À REDÉCOUVRIR

Tourné pour la Republic en 1955 en Trucolor (un succédané du Technicolor plutôt probant) par le grand spécialiste des serials William Witney, ce Passage de Santa-Fé tourné dans les magnifiques décors naturels de l’Utah et de l'Arizona réunit John Payne, Rod Cameron et des seconds couteaux tels que Leo Gordon et Slim Pickens qui du reste apparait le premier à l’image chassant un indien Kiowa, avant qu’un plan plus large ne nous révèle la présence du convoi autour duquel gravite le scénario et pour lequel il fait office de guide aux côtés de John Payne (1912-1989).

L’interprète de Quatre étranges cavaliers d’Allan Dwan l’année précédente et de Deux rouquines dans la bagarre peu après caracole donc en tête de distribution du haut de son mètre 88, revêtu d’une tenue de trappeur qui n’aurait pas dépareillé sur Davy Crockett, bien déterminé à traverser sans encombre le territoire indien, quitte à offrir des fusils aux autochtones, non sans les avoir préalablement sabotés pour éviter qu’ils s’en servent contre eux.

Après s’être sortis des griffes des indiens en feignant de se saouler avec eux, Payne et Pickens s’en vont célébrer leur bonne fortune dans un relais où ils découvrent sidérés les corps des trois seuls rescapés d’un raid ayant décimé leur convoi pendant leurs libations, considérés alors comme deux félons, désormais blacklistés auprès des pionniers tentant de traverser la contrée.

Survient alors Rod Cameron en compagnie de la belle Faith Domergue (Voyage sans retour, Les Survivants de l’infini) qui s’oppose à ce qu’il recrute un tel disgracié passant pour responsable d’un massacre mais Cameron estime qu’il a justement besoin de se racheter et qu’il n’en sera que vigilant davantage.

Après une algarade avec Leo Gordon, contremaitre de Cameron contrarié par la présence de ce duo venant fouler ses platebandes, toute la troupe se met en route en direction de Santa-Fé où Cameron a bâti son ranch.

Formé à l’école du serial, Witney s’y entend pour enchainer les séquences sans temps mort ni digressions inutiles, la chute d’un cheval nous édifiant sur le contenu du chargement charrié par le convoi. En l’occurrence des fusils par dizaines destinés à l’armée mexicaine ce qui n’est pas du goût de Payne redoutant une attaque ciblée des indiens, corrélé à la présence aux côtés de Faith Gordon d’une squaw d’un certain âge baptisée Ptewaquin que campe Irene Tedrow dont il se défie ouvertement, bien que celle-ci manifeste plutôt en aparté son empathie envers lui auprès de son amie visage pâle.

Utilisant superbement les grands espaces dans lesquels le métrage est tourné, Witney nous gratifie de la cavalcade d’une horde de mustangs sauvages menaçant le convoi de manière originale, soulignant la puissance du troupeau en nous dispensant de musique pour exploiter au mieux le bruit assourdissant des sabots des chevaux martelant la terre ocre.

Enchainant avec une nuit d’orage durant laquelle Domergue ne s’avère pas insensible aux charmes de Payne bien que Cameron lui ait clairement indiqué qu’il souhaitait convoler avec elle, l'intrigue rajoute un peu de piment sentimental à un récit déjà rondement mené, agrémenté d’une indiscrétion sur les origines métissées du personnage joué par Domergue.

Après avoir démasqué un traitre parmi l’équipage du convoi, celui-ci poursuit son chemin en territoire hostile, l’occasion pour Witney de filmer avec allant une escarmouche sanglante au cours de laquelle Payne récolte une flèche dans l’épaule droite, blessure que soigne au mieux Ptewaquin.

De rebondissements en coups de théâtre menés d’une main de maitre, cette série B reflet d’un savoir-faire avéré où ne manque pas une révélation ni un happy end se savoure dans une belle édition bénéficiant d’un nouveau master HD parue récemment chez Sidonis avec en bonus une présentation du film par Noel Simsolo et un livret de 36 pages rédigé par Jean-François Giré.

Sébastien SOCIAS

ROBERT REDFORD : UN BEL HUMANISTE HOLLYWOODIEN S’EN EST ALLÉ

Avec la disparition de Robert Redford ce mardi 16 septembre 2025 à l'âge de 89 ans (il était né le 18 août 1936 à Santa Monica d'un père très conservateur et d'une mère progressiste à laquelle il doit sans doute sa fibre humaniste), acteur fétiche de Sydney Pollack et star de L’Arnaque, Gatsby le magnifique, ou encore Out of Africa, on a un peu le sentiment qu’une époque s’achève.

Et que s’éclipse un visage qui n’aurait pas dépareillé sur le Mont Rushmore des stars intemporelles.

Certes, Jack Nicholson et Dustin Hoffman, deux autres acteurs-vedettes qui ont émergé à la fin des années 60, sont encore parmi nous, mais l’on est en droit de penser que, vraiment, rien ne valait en salles le duo magistral formé par Paul Newman et Robert Redford.

A l’instar de la paire Belmondo-Delon en France, complémentaires tout autant que concurrentiels, Redford et Newman ont fait le bonheur des cinéphiles du monde entier, sur grand écran, pendant une bonne décennie (l’âge d’or du nouvel Hollywood), toisant les sommets du box-office.

C’est d’ailleurs avec Newman, et dans un western, que Redford gagne ses galons de star avec « Butch Cassidy et le kid », en 1969.

Le film fait un tabac, rapportant 102,3 millions de dollars au box-office nord-américain, c’est-à-dire 17 fois son budget de production d’un montant de 6 millions de dollars.

La décontraction, teintée d’influence hippie, et l’ironie propre à la période singularisent ce western d’un nouveau genre, entre tradition et modernité, mais une modernité qui l’éloigne autant des effets sanglants d’un Peckinpah, que de l’outrance désinvolte des westerns italiens.

Indéniablement, la bande-son signée Burt Bacharach, qui produit ici un tube planétaire avec « Raindrops Keep Fallin' on My Head" (reprise en France par Sacha Distel), contribue autant au succès du film que le talent des deux compères, finalement à égalité dans la joute.

À propos de Redford, le critique Lawrence J. Quirk écrira dans « Screen Slants » : « il insuffle à son personnage une synthèse convaincante de malveillance mortelle et de sentiment humain ».

Dans ce duo inaugural, ce qui caractérise assurément Redford, au même titre que Newman (son aîné de dix ans), c’est une élégance extrême dénuée de sophistication (même si sa blondeur préservée jusqu’au bout, dans « Avengers », en 2019, était un peu trop apprêtée à notre goût, n’ayant rien de naturel) ; une élégance qu’on pourrait qualifier d’européenne.

Et qu’il aura affichée sur tous les plateaux avec une nonchalance digne de Cary Grant, durant cinq décennies. Cela dit, il ne faudrait pas oublier que Redford, plus que tout autre, était le chouchou de ces dames.

Quelle spectatrice ne s’est pas extasiée devant l’évidence de sa photogénie dans « Out of Africa » ? Le beau Bob était doté d’une séduction évidente et d’un érotisme puissant. Il avait la virilité modeste, cependant. Il pouvait se le permettre, me direz-vous.

Car et on le sait moins dans la mesure où la v.o. n’était guère de mise par le passé à la télé voire en salles, Redford c’était aussi une voix d’une virilité en parfaite harmonie avec son physique, quand bien même Claude Giraud le post-synchronisait au mieux à 18 reprises (citons également Marc de Georgi notamment dans Butch Cassidy et le Kid, Patrick Béthune et Samuel Labarthe).

Ce n’est pas dans les westerns qu’il aura vécu ses plus belles histoires d’amour à l’écran, même si l’on ne reste pas indifférent à la romance de Jeremiah Johnson avec « le Cygne », fille de chef indien, dans un film homonyme réalisé par Pollack et projeté au festival de Cannes 1973.

Redford oblige, on est loin de l'histoire (vraie celle-là) de John Johnson, un trappeur violent et cannibale, qui traîna ses bottes de fourrure du côté des Montagnes Rocheuses, au XIXe siècle. On le surnommait « Johnson le mangeur-de-foie ». Même si Redford, barbu, voire carrément hirsute pour la circonstance, se confronte à la rudesse du climat et à la sauvagerie des peaux-rouges, il reste, comme toujours dans sa filmographie, terriblement civilisé.

Hasard de distribution ou pas, il avait incarné, trois ans plus tôt, un Indien Païute, dans « Willie Boy », sous la direction d’Abraham Polonsky – l’un des réalisateurs blacklistés à Hollywood, au cours de la décennie précédente. Avec 2,4 millions de dollars de recettes, le film marcha nettement moins bien que « Jeremiah Johnson » (44,7 millions de dollars au box-office mondial pour un budget de 3,1 millions de dollars, ce qui en fait l'un des films américains les plus rentables de 1972).

On n’oubliera pas de mentionner dans cet hommage à chaud, « Le Cavalier électrique », transposition moderne de l’homme de l’Ouest dans une Amérique désincarnée, qui n’est pas sans rappeler « Seuls sont les indomptés », western tourné par Kirk Douglas, au début des années 60.

Pollack est à nouveau aux manettes pour « Le Cavalier électrique », qui raconte l'histoire de Sonny Steele, un ancien champion de rodéo devenu la mascotte d'une marque de céréales.

Lorsqu’il découvre à Las Vegas que sa monture a été droguée, le cowboy décide de s'enfuir pour rendre à l'animal sa liberté. Il a la police à ses trousses (comme Douglas dans le film précité) et entraîne dans son sillage une journaliste incarnée par Jane Fonda. Bien sûr, elle ne peut rester indifférente au charme du beau Bob…

Il en ira de même pour Kristin Scott-Thomas dans une ode à l’écologie que nous pouvons, d’une manière ou d’une autre, rattacher au genre du western, « L’Homme qui murmure à l’oreille des chevaux » (un tantinet trop long : il affiche en effet une durée de 170 minutes).

L’occasion de rappeler que Redford, comme son acolyte Newman, prit l’initiative de passer derrière la caméra pour plusieurs opus, dont celui-ci.

C’est avec l’un de ses films, « Ordinary People », qu’il obtient d’ailleurs un Oscar en 1980 : comme réalisateur, jamais comme acteur, en raison sans doute d’une technique peu voyante, naturelle[1] pour tout dire, qui nous éblouira encore par son économie de jeu dans « All is lost », un rôle quasi-muet, sur le tard (2013). Mais voilà, les jurys préfèrent souvent les prouesses transformistes des acteurs de composition et l’exubérance d’un Nicholson ou d’un Michael Douglas.

Il faut signaler enfin, une autre réalisation notable signée Redford : « Et au milieu coule une rivière », qui vit débuter Brad Pitt, peut-être le meilleur successeur de Robert Redford à l’écran, mais également le remarquable Quiz Show et les plus politiques Lions et Agneaux, La Conspiration et Sous Surveillance.

S’essayant à la plupart des genres cinématographiques, cet artiste humaniste et écologiste, engagé dans le camp démocrate et fondateur du Festival de Sundance laissera une trace indélébile dans nos mémoires, des Hommes du Président à Brubaker en passant par Les Trois Jours du Condor. Droit dans ses bottes de gentleman non seulement hollywoodien mais également farmer, décédant dans son ranch de l’Utah au terme d’une carrière émérite en tous points.

Christophe LECLERC

[1] Dans « Le Magique et le vrai. L’acteur de cinéma, sujet et objet » (Rouge Profond, 2015), Christian VIVIANI nous rappelle que Redford a été formé à l’American Academy of Dramatic Arts (AADA), de New York. La même école que Kirk Douglas, entre autres. Quand Redford y est entré, en 1958, l’école avait intégré des méthodes réputées « Actors Studio » : discipline du corps, relaxation, pratique de la mémoire affective. Ajoutons que Sydney Pollack, son mentor, qui avait d’abord été acteur lui-même, était disciple de Sanford Meisner, lui-même adepte de Stanislavski.

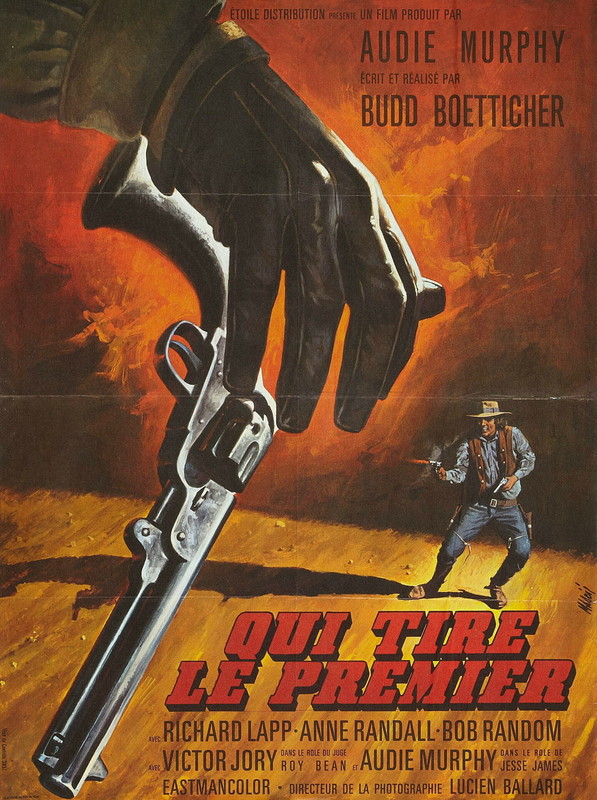

QUI TIRE LE PREMIER ? LE CHANT DU CYGNE DE BUDD BOETTICHER

Cinéaste au parcours étonnant voire déroutant, Budd Boetticher demeure dans toutes les mémoires de cinéphiles westerniens comme l’auteur de magnifiques petits chefs d’œuvres de la série B dont l’Histoire a tout particulièrement retenu les sept métrages tournés dans notre genre de prédilection, avec le monolithique Randolph Scott en vedette entre 1956 et 1960.

Naguère, on pouvait savourer ces westerns en première et seconde partie de soirée dans La Dernière Séance de Mr Eddy, avec une v.o. rare à l’époque, après une docte présentation de ces derniers par le maitre de cérémonie, entre nostalgie et volonté de partage d’un cinéma révolu recréant à sa manière très hollywoodienne l’Ouest fantasmé du siècle précédent.

Qui tire le premier ? (A Time fo dying) réalisé en 1969 par un Boetticher aussi à bout de souffle d’un point de vue financier que son interprète principal Audie Murphy, n’appartient pas au cycle Scottien.

Il n’en demeure pas moins fort intéressant à défaut d'être totalement passionnant, emblématique surtout du savoir-faire d’un artiste cabossé par l’industrie cinématographique et qui n’est alors même pas au mitan de sa cinquantaine.

Dans cette courte histoire de chasseur de primes photographiée par Lucien Ballard, la bande n’excédant pas 70 minutes, le spectateur croise les figures légendaires du juge Roy Bean et de Jesse James, réunis pour les besoins de la cause par Boetticher lui-même qui signe également le scénario.

La crécelle d’un crotale retentit en guise d’avertissement à l’ouverture du film, serpent à sonnettes épargnant un lapereau malgré lui, puisque décapité par le tir au cordeau d’un jeune godelureau dénommé Cass Burning (Richard Lapp revu dans Barquero) chevauchant en pleine étendue désertique en quête d’aventure, élevé dans une ferme où il s’est exercé au pistolet au point de devenir une redoutable gâchette.

Avec son allure de Candide au Far West, pas vraiment menaçante pour les trois gaillards qu’il croise peu après, Burning s’avance vers la ville de Silver City, bourgade animée en forme de bordel à ciel ouvert où il fait la connaissance de l’avenante Nellie (Anne Randall aperçue subséquemment dans Mondwest) après avoir échangé quelques répliques avec Ron Masak barman de son état (le shérif Metzger officiant à Cabott Cove dans la série Arabesque) qui le rencarde sur l’identité de ceux qu’il a aperçu précédemment et dont les têtes sont mises à prix.

Le manque de moyens de cette production - montée tant bien que mal par un Audie Murphy déclinant qui devait hélas périr après le tournage dans un accident d’avion et dont ce sera l’ultime rôle à l’écran – se ressent dans sa facture assez proche de celle d’un téléfilm.

Le décès soudain de Murphy va du reste déclencher tout un pataques autour des droits d’exploitation du film qui du coup ne sortira aux Etats-Unis qu’en 1982 dans une indifférence confondante.

Les pérégrinations de notre pied tendre ciblant juste et de sa bonne amie les conduisent dans le bled paumé de Vinegaroon auprès du Juge Roy Bean, interpellés par le shérif du cru pour avoir pris une chambre ensemble sans être mariés pour cela et donc déférés devant le sentencieux homme au marteau, immortalisé par la suite par Paul Newman dans Juge et hors la loi de John Huston.

Ne plaisantant avec la morale, l’honorable personnage qui a ici des allures d’un Jacques Dufilho matois nous apparait quelque peu siphonné sur les bords, les incite à convoler pour ne pas dire qu’il les contraint à s’unir fissa sous ses auspices afin de réparer le préjudice subi par sa communauté suite à leur conduite jugée indécente.

Témoins de la mansuétude ambivalente du juge qui sitôt leur union réglée fait pendre sous leurs yeux un infortuné jeune homme accusé d’avoir volé un cheval pour la seconde fois, les jeunes mariés doivent endurer ses souvenirs de jeunesse, offrant là à Victor Jory (second rôle vu aussi bien dans Autant en emporte le vent que dans Papillon) un joli soliloque un rien émouvant… avant qu’il ne s’enivre comme un pochard à la table des novis lors d’un banquet organisé en leur honneur, prétexte à quelques facéties de la part des autochtones.

Dans cet Ouest pas vraiment bucolique, aussi bruyant que vulgaire où la vie ne pèse pas lourd face à une poignée de plombs comme face aux décisions arbitraires d’un juge de pacotille, on cherche un peu en vain un fil directeur à cette trame scénaristique rocambolesque dans le ton des westerns crépusculaires de l’époque, même si d’évidence nous ne sommes pas dans La Horde Sauvage.

Et Audie Murphy dans tout ça ? Le voilà qui débarque en pleine nature au bout d’une quarantaine de minutes, vêtu chiquement de noir et barbu, balançant quelques conseils à la volée au couple en mal de péripéties tandis que Richard Lapp s’exerçait au tir, l’espace d’une séquence où on découvre qu’il n’est autre que Jesse James voyageant en compagnie de son frère Frank et de Bob Ford présenté comme son cousin, filant vers son tragique destin. Puisque aussi bien c’est précisément ce fameux Robert Ford qui aura raison de lui d’une balle dans le dos.

Au lieu de suivre ses conseils, en l’occurrence de redevenir rapidement fermier plutôt que de se lancer dans le maniement létal des armes, Lapp et sa dame poursuivent leur chemin à travers les cactus d’un décor naturel bien familier, celui de Old Tucson où tant de westerns légendaires furent tournées et qu’il convient de visiter à tout prix quand on voyage dans les parages.

Se lançant à la poursuite des bandits qui viennent de lui ravir sa blonde, Lapp remet les pieds à Silver City en tirant adroitement sur les desperados venus là pour braquer la banque, prétexte à des scènes d’algarades et de chaos qui confèrent un peu de peps à ce road movie initiatique.

Considéré comme un héros local, Lapp empoche 1 000 dollars de récompense avant de se voir défier nuitamment par celui qu’il avait croisé au début du récit, pour un duel sans lune qui finit mal.

Avec pour épilogue saisissant le retour au bordel de la jeune mariée devenue veuve qui suscite un engouement auprès de la gent masculine locale pour le moins véhément, au détour d’une parabole édifiante que la caméra filme en contre plongée en nous montrant la longue queue masculine s’engouffrant dans l’immeuble abritant l’éplorée…

Une drôle de fin pour un film bancal mais qui témoigne à la fois du savoir-faire de Boetticher capable de tirer vers le haut un matériau de base assez fluet et d’un désenchantement westernien latent, à l’aune de ce que Hollywood produisait alors dans le genre.

Sébastien SOCIAS

CHASSEUR DE PRIMES : LE PARFAIT CONTRE-EMPLOI DE DAN DURYEA

Chasseur de primes (The Bounty Killer)

Spencer G. Bennet – 1965

Méchant sacrément féroce dans quantité de films noirs des années 40 et 50 (notamment chez Fritz Lang), Dan Duryea (1907-1968) peut faire penser à Richard Widmark : même blondeur diaphane, même visage anguleux, même nervosité inquiète teintée de névroses…

Mais contrairement à l’acteur du Carrefour de la mort, Duryea n’accèdera jamais au statut de vedette du haut de son mètre 87, même quand il basculera (parfois) du côté de la vertu, en abandonnant ses oripeaux de tueur sadique et ricanant.

Lorsqu’il tourne Chasseur de primes au mitan des années 60, sa carrière est déjà sur le déclin et le western en voie d’obsolescence. Signe des temps, le réalisateur du film, certes très expérimenté, n’est lui-même qu’un faiseur de serials à la chaîne…

Il faut voir Chasseur de primes pour Dan Duryea, qui signe là un de ses meilleurs contre-emplois, et qui débute ainsi : Willie Duggan, son personnage aux faux airs de pasteur ou de démarcheur à la voix traînante, fait son entrée dans un saloon de Silver Creek, ville réputée parmi les plus violentes du Wild West.

Volontiers disert et souriant, il se confie à Carole, une chanteuse vaguement entraineuse (comme il se doit dans un bastringue) : il arrive du Vermont, il a soif. « Je suis un homme pieux », affirme-t-il, même si on ne connaîtra ni sa condition, ni sa profession, et surtout pas ce qui l’a conduit à Silver Creek.

Pris à partie par un fort en gueule accoudé au bar, et que son air de pied tendre a irrité, Willie se bat maladroitement, mais il esquive et frappe tout de même. Finalement plaqué au sol, il bénéficie du soutien de Johnny Liam ; l’homme tue l’agresseur de Willie sans ciller.

Pour Liam, qui est un homme en fuite, il n’y a qu’une loi valable dans la région : celle du revolver. Willie n’a jamais vu un homme se faire abattre de la sorte. Il encaisse.

Le lendemain, on le retrouve sillonnant la ville, à la recherche d’un emploi. Il est engagé comme convoyeur… Un poste à haut risque : il s’agit de porter la paie des mineurs à travers une contrée hostile.

Ses prédécesseurs sont d’ailleurs enterrés des deux côtés de la piste. Willie sympathise avec un autre employé, qui va l’accompagner dans sa mission, un ancien marin prénommé Luther.

Logiquement, les deux hommes sont attaqués durant leur périple. Willie s’en sort avec les honneurs, parvenant à abattre plusieurs de ses agresseurs, non sans une certaine gaucherie. Sans le savoir, il a notamment tué un criminel dont la tête était mise à prix 250 dollars.

Revenu en ville, son statut a changé : non seulement Willie commence à prendre de l’assurance, mais il endosse un costume neuf et tape à l’œil qui lui donne un côté risible. Willie nous apparaît alors fort sympathique, à des années-lumière des types vicieux que Dan Duryea a souvent incarnés.

L’un des intérêts du film est donc d’assister à la métamorphose du gentil provincial en tueur résolu : après son premier succès, Willie décide de faire profession de chasseur de primes. Le parcours sera semé d’embûches.

L’arrestation de Clayman (interprété par Buster Crabbe, roi du serial des années 30 grâce à ses compositions de Flash Gordon puis Buck Rogers), dont la tête est mise à prix 500 dollars, s’achèvera par la mort de Luther, au grand désarroi de Willie. Laissé pour mort par ses adversaires, ce dernier n’a plus qu’une idée en tête : venger son ami Luther.

Pas de quartier. Il commence par se fabriquer une arme imparable (toute ressemblance avec la série « Au nom de la loi » serait fortuite) : un fusil à canon scié et crosse raccourcie qu’il porte dans un étui, le long de la jambe.

Willie multiplie les gains, et donc les meurtres. Il décime les groupes de desperados de tous poils et ne semble jamais rassasié. Désormais, le « justicier » n’est plus le bienvenu : la population de Silver Creek le redoute et l’évite.

Lors de l’office religieux, Willie apostrophe les notables, les traitant d’hypocrites. Le shérif veut alors procéder à son arrestation. Patatras. Willie trébuche et son canon scié balance une décharge de plomb sur un pauvre bougre. Dès lors, il devient un fugitif comme ceux qu’il traquait à longueur de journée.

Sa propre tête est même mise à prix : 500 dollars. Willie comprend que son parcours aborde un nouveau tournant : il veut se retirer et vivre une vie paisible avec Carole, la petite chanteuse de saloon rencontrée au début du film, et qu’il n’a jamais perdue de vue.

Au cours de sa cavale avec Carole, Willie jette son arme dans les orties. Presque aussitôt il est abattu par un autre chasseur de primes qui se tenait en embuscade. Un débutant tout prêt à prendre sa suite et qui n’est autre… que le propre fils de Dan Duryea !

Christophe LECLERC

LES FURIES, BARBARA STANWYCK J.R. EWING EN JUPONS DU WESTERN

Moins connu et rediffusé sur le petit écran que le cycle des westerns d’Anthony Mann tourné avec James Stewart en vedette, ces Furies nous entrainent du côté du Nouveau Mexique en 1870 au cœur du ranch au nom éponyme détenu par la famille Jeffords.

Avec pour star à l’affiche la grande Barbara Stanwyck, quatre fois nominée aux Oscars de la meilleure actrice mais pas plus récompensée que certains de ses pairs (on songe notamment à Kirk Douglas, son partenaire de L’Emprise du crime signé Lewis Milestone), Les Furies aborde sous un angle westernien l’ambition féminine poussée à son paroxysme, Stanwyck s’avérant la digne héritière de son redoutable paternel campé par le truculent Walter Huston.

Dès son apparition nous la présentant dans une superbe robe blanche soulignant sa féminité, les épaules dénudées, Stanwyck ne s’en laisse pas conter par son frère interprété par le massif John Bromfield, qui du reste venait de débuter sur grand écran deux ans plus tôt dans Raccrochez, c’est une erreur dont la vedette n’était autre que… Barbara Stanwyck et qui mettra un terme à sa carrière dès 1960.

On comprend très vite dans les séquences suivantes que c’est elle qui porte la culotte au sens propre comme au figuré, notamment quand il s’agit d’arpenter le domaine familial qu’elle est appelée à reprendre à terme.

Croisant lors du sauvetage d’un veau en rase campagne un exotique vaquero auquel Gilbert Roland prête ses traits et qui ne semble pas la laisser indifférente, elle vampe littéralement son père avant de s’asseoir dans son fauteuil de hobereau lors d’une scène où le patriarche se laisse volontiers mener par le bout du nez par cette manipulatrice hors pair.

Son caractère bien trempé se manifeste derechef lors d’un flirt avec Roland au détour d’une promenade à cheval où le plus macho des deux ne s’avère pas nécessairement être le grand moustachu, Stanwyck n’ayant pas son pareil pour tenir tête à quelque mâle que ce soit.

Une partition qu’elle poussera à son paroxysme dans un autre western iconique réalisé sept ans plus tard par Samuel Fuller, le grandiose Quarante tueurs où elle drive la meute donnant son titre au film depuis son ranch évoquant à bien des égards celui qu’elle entend déjà diriger chez Anthony Mann.

Cette Jessica Drummond rappelle de manière forcenée la Vance Jeffords qu’elle personnifie ici, étant entendu qu’elle porte comme par hasard un prénom de garçon renforçant sa personnalité ambivalente ; car bien que cédant plus loin aux avances de Wendell Corey au sortir d’un bal, elle garde toujours la main sur la suite des évènements.

Peu spectaculaire voire assez théâtral, le scénario traite davantage de pouvoir et de cupidité que d’exploitation de têtes de bétail, reléguées au second plan y compris d’un point de vue purement visuel, la caméra de Mann se focalisant sur les visages de ses interprètes et tout particulièrement sur celui de Stanwyck quand Corey qui vient d’empocher un bon pactole offert par Huston pour qu’il n’épouse pas sa fille assène à cette dernière qu’elle est en fait déjà mariée aux Furies.

Au point de la faire pleurer et de la voir tomber dans les bras de son père pour qu’il la réconforte, quand bien même ses larmes paraissent quelque peu forcées comme si elle avait bien du mal à laisser son armure se fendre pour de bon, soulignant derechef le nœud oedipien les liant très intimement.

On peut au demeurant se demander si le fait que Huston se prénomme Temple ne vise pas à sacraliser davantage le personnage, comme à souligner la dévotion qu’elle lui porte. Œdipienne relation disions-nous…

Il faut la voir un peu plus loin admonester Roland dans un face à face crépusculaire de toute beauté, magnifié par la photographie en noir et blanc de Victor Milner, puis s’efforcer de le séduire pour mesurer l’amplitude de son tempérament de feu, se raccrochant ainsi à lui après l’échec de sa relation avec Corey.

Décontenancée un temps par l’arrivée sur le domaine de Judith Anderson avec laquelle son veuf de père entend convoler en secondes noces (dont on se souvient pour son rôle de Mrs Danvers, la gouvernante du Rebecca d’Hitchcock), Stanwyck ne tarde pas à considérer l’intruse comme une rivale.

Plus celle-ci s’évertue à se rapprocher d’elle et plus cette empathie alimente sa jalousie envers quelqu’un dont elle dit à son frère qu’elle désespère de trouver le moyen de la contrer, chaque coup qu’elle tente de lui porter se heurtant à du vide.

Tirant ensuite sur Corey tout en le ratant délibérément, elle affiche sa virilité jusque dans le port d’un colt réservé d’ordinaire aux hommes, ambivalente dans ce western comme elle le fut dans de grands films noirs des années 40 et tout particulièrement Assurance sur la mort de Billy Wilder.

Une ambivalence dépassant largement le cadre de ses rôles les plus marquants puisqu’elle avait la réputation à Hollywood d’être davantage une femme à femmes qu’une épouse modèle, son mariage avec Robert Taylor relevant selon certaines gazettes de ces arrangements d’alors visant à offrir la couverture idoine aux stars peu portées sur le sexe opposé.

Séduire ou détruire, telle est ici sa devise qui se traduit à l’image par un acte d’une violence assez inouïe quand elle apprend de la bouche de sa future belle-mère qu’elle ne va pas hériter du ranch, un long voyage en Europe en forme d’exil touristique lui étant réservé par ses soins.

Son geste qui évoque en bien plus sanglant la scène du demi-pamplemousse qu’écrase James Cagney sur la frimousse de Mae Clarke dans L’Ennemi public lui vaut la vindicte de son sacro-saint paternel qui se lance à sa poursuite du côté du clan de Roland, jugé désormais indésirable sur les terres des Furies.

Reçu par une volée de plombs depuis les hauteurs d’un pic rocheux où Stanwyck s’est réfugiée auprès de Roland, Huston décide d’employer les grands moyens pour déloger sa fille et ses amis en usant carrément de bâtons de dynamite, sans savoir qu’il se trouve dans la ligne de mire de la redoutable mère de Roland que joue Blanche Yurka.

Un affrontement qui ne tourne pas à l’avantage de la famille de Roland, voué à une fin tragique, sacrifié sur l’autel de l’Histoire en marche, celle de la mise en coupe réglée WASP de tout le territoire, rendant Stanwyck encore plus résolue à la perte de son géniteur désormais honni, possédée voire rongée par ce que Corey qualifie « d’amour de la haine », la poussant dans ses derniers retranchements pour mesurer l’ampleur de son ressentiment.

Ce qui les conduit à rallier San Francisco pour ourdir un complot financier destiné à s’emparer des Furies, avec gifle et baiser pour sceller leur pacte, le récit tirant alors quelque peu à la ligne en revenant du côté du ranch pour découvrir ce que Huston et sa compagne défigurée envisagent de mettre en œuvre pour conserver leur bien.

Pour une partie d’échecs à distance puis des retrouvailles entre les deux parties que ponctue un acte de vengeance inattendu, ouvrant à Stanwyck toutes grandes les portes de ce royaume tant désiré.

Préfigurant en quelque sorte les séries américaines consacrées à des clans de propriétaires terriens dans les années 60 et 70 dans le grand Ouest telles que Bonanza, Chaparral voire Dallas (il y a véritablement du J.R. Ewing dans son personnage des Furies) et bien évidemment La Grande Vallée où Stanwyck amorça une reconversion télévisuelle réussie 112 épisodes durant, le film repose essentiellement sur son abattage et son aura indéniable, elle qui tira sa révérence hollywoodienne en 1964 dans une bande horrifique de Wiliam Castle (Celui qui n’existait pas) après avoir donné la réplique à Elvis dans L’Homme à tout faire, incontestable femme de fer de cette époque.

Le film est à retrouver dès la mi-juillet en BR chez Sidonis avec notamment en bonus une émouvante interview d’Anthony Mann datant de 1967, recueillie sur le tournage de Maldonne pour un espion (A dandy in an aspic) peu de temps avant sa disparition prématurée à l’âge de 60 ans, conduisant son interprète principal Laurence Harvey à terminer le film derrière la caméra. Mais ceci est une autre histoire…

Sébastien SOCIAS

LE FILS DE GERONIMO : CHARLTON HESTON INDIEN D’ADOPTION

Deux ans avant que Rock Hudson ne campe Taza, fils de Cochise, c’est du côté de l’arbre généalogique d’un autre chef indien de légende que se penche Hollywood avec ce Fils de Geronimo réalisé par George Marshall (1891-1975) pour la Paramount, avec Charlton Heston dans le rôle-titre.

Intitulé en version originale The Savage, sans donc faire référence sur l’affiche américaine à Geronimo, le film narre les mésaventures d’un fils d’instituteur venu avec ses parents dans l’Ouest, pionniers en quête de nouveau départ, soudain confronté à la violence ravageant les territoires indiens lors d’une attaque de Crows qui massacrent sa famille sous ses yeux, avant qu’ils ne soient mis en déroute par les Sioux.

Seul rescapé de ce raid, le blondinet est recueilli par Geronimo qui le rebaptise Cœur Vaillant pour avoir tué sous ses yeux l’assassin de son père, avant d’enterrer ce dernier de ses propres mains sous le regard compassé des Sioux.

Une ellipse plus tard, Cœur Vaillant est devenu adulte sous les traits d’Heston, torse imberbe et natte nouée sur son crâne orné d’une plume, tous les rôles majeurs d’indiens étant figurés ici par des comédiens blancs tels que Ted de Corsia, Ian MacDonald ou la brune Joan Taylor.

En cette année 1952, Charlton Heston enchaine les tournages, lui qui commence à se faire un nom au cœur des studios, après avoir joué Marc Antoine dans Jules César, puis dans La main qui venge de William Dieterle, apparaissant en vedette dans trois autres films en plus de celui-ci, respectivement sous la direction de Henry Levin (Le Général invincible où il joue le président Andrew Jackson), de King Vidor (La Furie du désir) et surtout DeMille pour son spectaculaire Sous le plus grand chapiteau du monde.

Pour son premier western, bientôt suivi par Le Sorcier du Rio Grande et Le Triomphe de Buffalo Bill, Heston caracole à cru à dos de cheval blanc dans une plaine verdoyante qui n’est autre que celle des Black Hills dans le Dakota du Sud, conférant à certaines séquences un joli vérisme pour ne pas dire un souffle épique bienvenu.

Fort d’une thématique qui évoque au masculin celle de La Prisonnière du désert et qui sera reprise des années plus tard dans Hombre et Little Big Man, voilà un des premiers westerns qui décrit la vie quotidienne des indiens autrement qu’en en brossant un portrait hostile. Et ce, quand bien même le scénario ne cherche pas nécessairement à réhabiliter coûte que coûte le peuple sioux.

Moins fort dans son traitement que La Flèche brisée ou La Porte du diable, ce Fils de Geronimo se concentre surtout sur la personnalité de Cœur Vaillant, jeune brave au confluent de deux cultures qui pressent que l’avenir de ceux qui l’ont recueilli n’aura rien de radieux.

Du reste, c’est lui qui est choisi par son père adoptif pour s’en aller espionner les visages pâles à l’issue d’un conseil tribal très théâtral où il prend la parole pour remettre en cause l’affirmation selon laquelle ceux-ci seraient sur le sentier de la guerre contre le peuple indien.

Puisque son esprit cartésien réclame des preuves de leurs intentions belliqueuses, il est donc dépêché par les grands chefs pour aller constater de visu ce qui se trame dans le camp antagoniste, ce qui lui vaut rapidement d’être témoin d’une embuscade tendue par des Crows qui déciment de leurs flèches un peloton de Tuniques Bleues en bien mauvaise posture.

Prenant le parti des assiégés, Heston décoche flèches et coups de lame à ses ennemis jurés, mettant en déroute ceux qu’il n’aurait pas déjà occis sans ciller, avant de les scalper sous le regard un peu horrifié des blancs sauvés par ses soins.

Fort de ce passeport pour le fort le plus proche, Heston y est reçu en bon sauvage, autant héros que bête curieuse après de tels exploits guerriers sanglants bien édulcorés à l’image comme il est de mise à l’époque, prétendant arpenter la contrée pour y vendre des poneys pour mieux habilement s’enquérir des intentions des représentants du gouvernement.

C’est bien au demeurant de sauvage qu’il est qualifié par un des sous-officiers devant la rousse Susan Morrow (qui pour l’anecdote n’était autre que la sœur de Judith Campbell dont l’Histoire américaine a retenu qu’elle fut à la fois l’une des maitresses de JFK et du mafieux Sam Giancana), provoquant son immédiat courroux et une brève altercation avec le dit militaire raciste, sous les yeux de cette demoiselle intriguée par sa personnalité.

Un bal au fort plus loin, Heston s’essaie à la danse au détour d’une séquence quelque peu comique où il mime les gestes voulus en observant les festivités derrière une vitre, plus doué ensuite pour décrypter des signaux de fumée aperçus au loin, lui révélant que des Crows ont attaqué d’autres soldats et kidnappé son amie d’enfance Luta dont on se doute qu’elle en pince un peu pour lui.

Troquant sa tenue civile pour des peintures de guerre, Heston épaulé par des Sioux amis entreprend d’aller la délivrer en plein camp Crow, ce qu’il parvient à faire avec brio, en véritable parangon de courage et d’audace, avant de s’en aller lutter contre les Crows auprès des Tuniques Bleues.

Et se colletant une ultime fois avec le sous-officier raciste le trouvant trop peau rouge à son goût, puis d’être passablement rejeté par les siens quand il s’évertue à prôner un cessez-le-feu pour empêcher les Sioux de se faire massacrer par les militaires supérieurement armés.

Grâce à de magnifiques extérieurs et à l’allant de Heston qui s’avance le sourire aux lèvres vers la gloire messianique qui sera bientôt la sienne grâce aux Dix Commandements, le film s’apprécie comme la très honnête production qu’il est, reposant sur une mise en scène extrêmement classique et un découpage relativement équilibré entre action et séquences dialoguées, jusqu’au dernier plan voyant un Heston blessé filer vers son destin du côté des hommes blancs, promettant néanmoins à ses parents adoptifs de revenir vite vivre auprès d’eux.

Le film est disponible ce mois-ci en BR et DVD chez Sidonis dans une édition limitée assortie d’un livret de 36 pages avec en bonus une présentation du film par Noël Simsolo et un documentaire consacré à la carrière de Charlton Heston, figure légendaire du 7ème Art et fascinant paradoxe politique, devenu porte-parole du lobby des armes et d’une droite réactionnaire pré-Trumpiste après avoir lutté courageusement dans les années 60 en faveur des droits civiques auprès de Martin Luther King en tant que tenant de la gauche libérale hollywoodienne.

Autant dire que ce western emblématique de ces débuts s’inscrit pleinement dans la logique universaliste et pacifique qui l’animait alors pleinement.

Sébastien SOCIAS

LA CHEVAUCHÉE DES VAQUEROS, POUR JOEL MCCRAE TÊTE D’AFFICHE

LA CHEVAUCHÉE DES VAQUEROS

(CATTLE EMPIRE)

CHARLES MARQUIS WARREN (1958)

Comme beaucoup de westerns à petit budget dans lesquels on place peu d’espoir a priori, « La Chevauchée des vaqueros » se révèle au contraire une bonne surprise.

D’abord, le film (diffusé par Movinside dans cette belle version restaurée) bénéficie du savoir-faire de Charles Marquis Warren ; le talent du scénariste de « La Mission du commandant Lex » (avec Gary Cooper) et du « Triomphe de Buffalo Bill » (« Pony Express ») est bien présent dans « La Chevauchée des vaqueros », qui place en tête de distribution le vétéran d’Hollywood Joel McCrea.

Habitué des westerns (comme « Pacific Express », de Cecil B. deMille et « Fort Massacre »), cet acteur sobre, dans la lignée de Gary Cooper ou Randolph Scott (avec lequel il tournera du reste « Coups de feu dans la Sierra » de Sam Peckinpah) bénéficie cette fois d’un rôle captivant tant son personnage semble d’emblée insaisissable.

L’ouverture de « La Chevauchée des vaqueros » affiche en effet l’ambiguïté du héros : on peut en effet penser que le personnage de Joel McCrea, passablement maltraité par un groupe d’habitants de la petite ville d’Hamilton, est manifestement une fieffée fripouille.

À entendre les tortionnaires, qui traînent John Cord dans la poussière, au cul d’un cheval, celui-ci aurait lui-même été à l’origine d’une somme d’atrocités, commises en ville jadis.

Contre toute attente, un notable, Ralph Hamilton, qui dit avoir perdu la vue à cause de Cord, vole aussi à son secours, lui épargnant certainement la mort. Ce faisant, Hamilton déclare que c’est lui qui a fait venir Cord en ville, à la grande stupéfaction des habitants pour lesquels il semble une sorte de banni.

Pour compliquer encore un peu l’intrigue scénaristique, Janice, l’épouse d’Hamilton, est l’ancienne compagne de Cord qui vient de passer cinq ans en prison (sans qu’on ne sache le motif exact de la condamnation).

Sur ce postulat, Ralph Hamilton, qui héberge Cord, lui fait une proposition d’emploi alléchante : il devra déplacer un troupeau de 5 000 têtes pour un salaire de 15 000 dollars. L’offre est reçue dans une certaine indifférence d’autant qu’au cours de la séquence suivante, c’est Garth, l’ancien second d’Hamilton, qui propose à Cord de convoyer son propre troupeau avec l’ambition de prendre Hamilton de vitesse. Cela aurait pour conséquence de ruiner ce dernier.

Cord accepte. À ce moment, on ne peut s’empêcher de penser au premier western italien de Sergio Leone, « Pour une poignée de dollars », dans lequel Clint Eastwood était tout aussi duplice.

L’affaire se complique d’ailleurs un peu plus quand Cord retourne voir Hamilton pour lui promettre également qu’il sera son chef de convoi. On se demande véritablement ce qui meut John Cord : à Garth, il a dit vouloir prendre la route trois jours avant le convoi de Ralph Hamilton.

Quand Cord demande à renforcer son équipe de vaqueros par les villageois retors qui l’ont trainé dans la poussière, Hamilton acquiesce. Inévitablement, on se dit que le périple va se dérouler sous tension ; l’un des hommes déclare d’ailleurs à Cord : « Si tu nous dupes, nous te tuerons ».

Chevauchant de nuit, à l’insu de tous, pour rejoindre le campement de Garth, Cord informe son acolyte qu’il va conduire le troupeau de Ralph Hamilton dans une région dépourvue d’eau. Objectif : décimer le troupeau d’Hamilton et concrétiser sa chute.

De retour au bivouac d’Hamilton, Cord fait manifestement plus que flirter avec Janice. Au matin, elle lui déclare : « quand allons-nous dire la vérité à Ralph ? »

Au beau milieu du film, Charles Marquis Warren place un twist de son cru, quand Cord confie à Garth qu’il a finalement bien l’intention de conduire le troupeau d’Hamilton à bon port : « Je ne peux pas mener 5 000 bêtes à la mort. Maintenant, c’est chacun pour soi ». Que cherche donc Cord ? Veut-il jouer les uns contre les autres, comme on peut le penser ?

Les hommes d’Hamilton s’érigent contre Cord, car ils veulent aller festoyer en ville, sur le trajet que suit le convoi. La réponse de Cord nous donne un éclairage sur les circonstances de sa faute, et son séjour en prison, qui a suivi : « Il y a cinq ans, un élan d’ivresse a détruit votre ville, vous voulez que je vous autorise à faire la même chose ? »

Hamilton s’interpose et nous donne le vrai fin mot de l’histoire : il y a cinq ans, c’est lui qui a poussé les hommes de Cord à boire dans le but de mettre la main sur son troupeau, et de se jouer de lui ; ils étaient pourtant amis en ce temps-là.

Cord avait alors asséné un sale coup à Hamilton, à la suite de quoi celui-ci avait perdu la vue. La culpabilité qui en a résulté est sans doute la raison pour laquelle Cord a consenti à assumer sa peine de prison sans broncher, en lieu et place d’Hamilton.

Comme souvent dans les westerns de ce format (environ 90 minutes), la fin est un peu bâclée. Garth, qui a suivi une mauvaise route, perd toutes ses bêtes mortes de soif, et décide de tendre un guet-apens à Hamilton pour s’emparer de son troupeau. Après une bataille rangée peu spectaculaire, Cord et Garth s’affrontent dans un traditionnel gunfight. Contre toute attente, Cord ne tue pas Garth, il ne fait que le blesser.

Il ne lui reste plus alors qu’à reprendre la route, tel un « lonesome cowboy » illustre.

Christophe LECLERC

GENE HACKMAN : LE BON, LA BRUTE ET L’ATTACHANT

Une nouvelle fois, la planète western est en deuil.

Cette semaine, nous avons à déplorer la disparition du très vénérable et estimé Gene HACKMAN, décédé à 95 ans dans des circonstances toujours mystérieuses à cette heure. En effet, il y a quelques jours, l’acteur a été retrouvé mort à son domicile, avec sa compagne de 63 ans.

De la même classe que Sean Connery, Steve McQueen et du survivant Clint Eastwood, Gene Hackman né donc en 1930 a démarré au cinéma sur le tard, dans les années 60. Assez logique quand on sait que l’homme a eu plusieurs vies : cet ancien Marine ayant menti sur son âge pour intégrer ce corps d’élite dès ses 16 ans a été ensuite successivement vendeur de chaussures, journaliste, dessinateur et assistant à la télévision.

S’il s’est surtout illustré dans les films noirs (« Bonnie and Clyde » ou encore « French Connection », qui lui vaut son premier Oscar, celui du meilleur acteur) après avoir fait ses classes à la télévision (on peut le voir en alien hostile dans Les Envahisseurs) et dans des rôles emblématiques « bigger than life », comme Lex Luthor dans Superman, sa filmographie compte aussi quelques très belles compositions dans le western.

On passera sur ses participations à « Géronimo » (1993) dans le rôle du général Crook, dans « Wyatt Earp » (1995) et « Mort ou vif » (1955), pour s’attarder sur deux films : « Impitoyable », de Clint Eastwood (1992), pour lequel il est à nouveau récompensé (cette fois d’un Oscar du meilleur second rôle) et « La Chevauchée sauvage » de Richard Brooks, datant de 1975.

Quand on revoit sa prestation de shérif dans « Impitoyable », on se dit qu’il n’a vraiment pas volé son prix. Car, si Hackman pouvait jouer les braves bougres cocufiés et malmenés (« L’Epouvantail », « Conversation secrète »), il parvenait aussi avec aisance à être inquiétant, voire maléfique, par exemple dans « La Firme », aux côtés de Tom Cruise, ou encore dans « Les Pleins Pouvoirs », une autre réalisation de Clint Eastwood, où il incarnait carrément un président des États-Unis assassin.

On peut déplorer au passage que Eastwood ne l’ait pas imposé dans « Joe Kidd », un western du début des années 70 d’autant que le film était signé John Stugres, avec qui Hackman avait travaillé quelques années plus tôt (« Les Naufragés de l’espace ») : dans le rôle du salaud, il aurait certainement plus marqué les esprits que Robert Duvall.

A défaut, la confrontation entre le grand Clint et Gene Hackman eut donc lieu dans « Impitoyable » et, indéniablement, le second est à la hauteur du premier.

Dans le rôle du shérif Little Bill Daggett, aussi pugnace et cruel (dans une séquence mémorable il tabasse avec méthode Richard Harris), que pathétique, il réussit le tour de force d’émouvoir aussi. Car Little Bill est après tout un type ordinaire qui rêve à la fois de bâtir une nouvelle maison (mal) et d’accéder à une once de notoriété en matant les hors-la-loi, quitte à faire pisser dans son froc un journaliste veule qu’il a convaincu de devenir son hagiographe.

Sa fin nous vaut l’une des répliques les plus fameuses de l’histoire du western crépusculaire quand après avoir méchamment supprimé Morgan Freeman, l’alter ego de Clint, ce dernier entend se venger en lui faisant sauter le caisson au fusil. L’arme rivé sur sa tête, Clint s’entend alors dire par Hackman « qu’il n’avait pas mérité ça… ». Et Clint d’appuyer sur la détente à bout portant en lui balançant un ineffable : « le mérite n’a rien à voir là-dedans ! ».

Au générique de « La Chevauchée sauvage », il est le tout premier nom qui apparait et son personnage est plus flatteur. Le cow-boy Sam Clayton est en effet une belle figure de baroudeur et de héros, loyal, digne, amoureux des chevaux et prompt à botter le cul de ceux qui les maltraitent. En l’occurrence, l’ancien Marine, ici vétéran de la guerre de Cuba aux côtés de Théodore Roosevelt, n’hésite pas à rouer de coups le jeune Jan Michael Vincent (futur vedete de « Supercopter »).

À son propos, le réalisateur Richard Brooks dira : « Je voulais Gene Hackman. Pas seulement pour ses talents de comédien et de cavalier, mais parce que je savais qu’il avait en lui les qualités requises : la force de caractère et la compassion[1] ».

On n’oubliera pas non plus par ailleurs sa formidable composition aussi rugueuse qu’humaine dans le Mississipi Burning d’Alan Parker, non plus que son rôle de colonel en quête de son fils porté disparu durant la guerre du Vietnam dans le marquant Retour vers l’enfer de Ted Kotcheff.

Héroïque dans L’Aventure du Poséidon, bras droit d’un Burt Lancaster suicidaire dans le désenchanté Les Parachutistes arrivent de John Frankenheimer, Hackman était selon les propres termes de Clint Eastwood qui lui a rendu hommage à l’annonce de sa disparition, « intense et instinctif », jouant sans « jamais une fausse note », ajoutant « qu’il n’y a pas de meilleur acteur que Gene », « un cher ami qui me manquera beaucoup ». A nous aussi…

Christophe LECLERC

[1] Interview dans « Positif » n° 175, cité par Patrick Brion, « Richard Brooks », éditions du Chêne, 1986, p. 205.

DU SANG DANS LA NEIGE, WESTERN AUX ACCENTS TARANTINESQUES

Dans la catégorie des westerns très récents, tournés pour complaire à un large public friand de violence chorégraphiée à la mode des séries actuelles, comme à ceux qui apprécient les histoires de l’Ouest teintées de wokisme au point de faire passablement fi de la réalité historique, Du sang dans la neige réunit pas mal de bons ingrédients pour nous distraire au salon cet hiver, à défaut d’avoir connu les faveurs d’une sortie en salles.

A commencer par ses deux têtes d’affiche, à savoir Juliette Lewis méchamment maquillée pour les besoins de la cause dans un rôle évoquant celui tenu par Jennifer Jason Leigh dans les Huit Salopards de Quentin Tarantino et Peter Dinklage par ailleurs promoteur de ce projet tiré d’un roman de Joe R. Lansdale, distribué dans une partition de chasseur de primes se déplaçant en carriole pour des raisons pour le moins logiques au regard de son handicap physique.

Du sang dans la neige (alias The Thicket en version originale, à ne pas confondre avec Du sang sur la neige réalisé par Raoul Walsh avec Errol Flynn en vedette, sorti en 1943) fait la part belle à des décors naturels glacés, en l’occurrence les étendues enneigées de l’Alberta canadien, en y confrontant quand bien même l'action est supposée se dérouler au Texas un frère et une sœur (quasi orphelins qui perdent leur grand-père tragiquement à l’entame du récit) à la redoutable Cut Throat Bill, légende macabre vivante campée par Juliette Lewis dont le nom seul suffit à en effrayer plus d’un dans la contrée.

Fidèle à sa réputation, celle-ci ne manque jamais une occasion face caméra de se montrer aussi cruelle que possible, trucidant qui lui chante, chevauchant libre et sans crainte de la justice, véritable desperado au féminin plus dangereuse qu’un crotale et un grizzly réunis.

Séparée par les circonstances et plus précisément du fait de l’enlèvement de la sœur par Lewis, la fratrie fait appel aux services de Dinklage baptisé opportunément « Shorty », par l’entremise du frère aux abois ; Dinklage se réservant donc le rôle en or de cet as de la gâchette réputé, jouant à l’occasion les redresseurs de torts flanqué de son ami ex esclave black, tous deux bien décidés à aller au bout de leur mission rémunératrice.

Dans le droit fil de shows tels que Deadwood, l’intrigue agrège au passage quelques trognes patibulaires ainsi qu’un personnage de prostituée s’éprenant du frangin le temps de quelques algarades en ville assez musclées entrecoupées d’instants plus sentencieux dirons-nous, chaque chapitre du récit convergeant vers l’inévitable affrontement final agencé au cordeau par un metteur en scène anglais dont on se souvient du Blitz avec Jason Statham puis pour Aftermath, un drame de 2017 avec Arnold Schwarzenegger.

Pour un pétaradant morceau de bravoure qui contrairement à ce que l’on aurait pu penser de prime abord nous exonère d’un happy end convenu, se voulant passablement « nasty » pour reprendre un terme anglo-saxon.

Car la bataille rangée qui ponctue l’ensemble nous réserve en effet son lot de surprises et de sacrifices plus ou moins volontaires, la mort s’invitant à la fête pour priver certains protagonistes et non des moindres de lendemains brillant au soleil, au terme d’un sanglant gunfight en forme de cache-cache forestier tout à fait percutant.

Bref, un inédit qui vaut le détour, disponible au format DVD chez Koba Films.

Sébastien SOCIAS

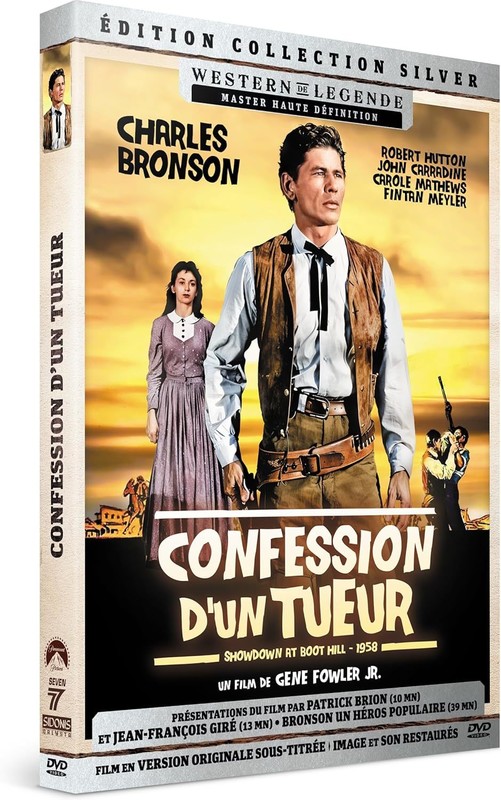

CONFESSION D’UN TUEUR, BRONSON MARSHAL ENVERS ET CONTRE TOUS

Confession d'un tueur se présente comme une sympathique petite série B tournée fin 1957 et distribuéeen 1958, réalisée par Gene Fowley Jr pour le compte de la Regal Films, filiale de la Fox montée par Robert L. Lippert qui va produire la même année la fameuse Mouche Noire de Kurt Neumann avec Vincent Price.

On doit également à cette même société une originale séquelle des Révoltés du Bounty sortie deux ans plus tôt et intitulée Les rescapés du Bounty ainsi que quelques films noirs tels que Le secret des eaux mortes et Le piège d’André de Toth ; et bien entendu des westerns comme Frontier Gun avec John Agar, Apache Warrior ou Blood Arrow et l’un des premiers Andrew V.McLaglen, The Abductors, avec son père en vedette

Réalisateur de petites bandes ayant pour titre Les Griffes du loup-garou, Les Monstres sur notre planète et Les Comanches passent à l’attaque puis d’épisodes de Rawhide, Perry Mason et Gunsmoke, Gene Fowley Jr (1917-1998) demeure également connu pour ses qualités de monteur qui lui valent d’officier sur d’estimables métrages tels que Les bourreaux meurent aussi, La femme au portrait, Le jugement des flèches, 40 Tueurs, Pendez-les haut et court, ainsi que sur quelques épisodes des Mystères de l’Ouest, Un homme nommé cheval ou bien encore Monte Walsh.

Reposant pleinement sur les solides épaules de Charles Bronson, distribué ici sous son pseudonyme américanisé, le film lui offre un vrai premier rôle dont il se tire avec aisance, enchainant l'année de la sortie du film un nombre conséquent de tournages, tout à la fois pour le petit et le grand écran.

C’est ainsi qu’on peut le voir apparaitre au générique des séries The Court of Last Resort, Mr Squad, Sugarfoot, The Walter Winchell File et Tales of Wells Fargo en Butch Cassidy et au cinéma à l’affiche de L’enfer des humains, Syndicat du crime sous la direction là encore de Gene Fowler Jr mais surtout de Mitraillette Kelly biopic signé Roger Corman dans lequel il excelle en ennemi public numéro un, deux ans avant de connaitre la consécration en campant l’un des Sept mercenaires de John Sturges.

C’est par l’image d’un pendu qui n’est en fait qu’un mannequin suspendu en guise d’effigie singulière au-dessus de l’écurie du village que débute le prologue de Showdown at Boot Hill, suivie par celle d’un étranger filmé de dos dont on découvre le patronyme via un carton accroché à ses quelques biens, avant qu’il ne se retourne et que le visage de Bronson ne nous soit dévoilé face caméra.

Que vient faire là cet intrigant visiteur débarquant sous un franc soleil dans la grand-rue d’une bourgade paisible d’apparence ?

La réponse à cette question nous est fournie subséquemment, après que l'on découvre au détour d’un panoramique quelques-uns des habitants de l'endroit, parmi lesquels on reconnait d’emblée la silhouette et la voix si caractéristique de John Carradine, tout à la fois barbier, docteur et croque-mort de la cité.

Venu là en sa qualité d’US Marshal pour appréhender un certain Con Maynar dont la tête est mise à prix pour 200 dollars, Bronson alias Luke Welsh laisse le choix au fugitif de le suivre sans faire d’histoire ou de tenter sa chance dans un duel en plein cœur de la salle de restaurant de l’hôtel où l'homme réside depuis quelques jours.

Le matamore au physique conséquent se sent alors de taille à défier Bronson mais bien mal lui en prend car ce dernier l’expédie ad patres en dégainant plus rapidement que lui, avant de désarmer d’un tir non moins précis un ami du défunt qui entendait lui chercher querelle.

S’ensuit un court procès au cours duquel Bronson entend être disculpé du meurtre de Maynar, sous couvert de légitime défense et de son mandat, afin d’empocher légalement les 200 dollars de prime. Mais le juge soutenu par les autochtones lui réserve une mauvaise surprise puisque s’il est bien reconnu innocent par ce jugement vite expédié, personne n’admet devant lui que le mort est bien l’homme qu’il poursuivait à la trace depuis des semaines.

Floué par l’attitude concertée des édiles et des témoins de l’algarade à son encontre, Bronson réquisitionne le photographe du bourg pour tirer le portrait du mort afin d’attester de sa bonne foi à St Louis où l’attend sa fameuse prime. Mais son initiative s'avère tout autant une impasse quand des inconnus fracassent d’un tir ciblé l’unique appareil photographique de la commune.

Le shérif qu’il sollicite alors se montre lui-aussi passablement fuyant, tout comme le patron de l’hôtel où il décide de passer la nuit et où il découvre que le patronyme de Maynar a été biffé des registres.

Avec obstination, Bronson entend tirer les choses au clair, n’admettant pas qu’on le frustre ainsi de sa récompense quand bien même l’hostilité des habitants ne cesse de croitre envers lui.

Esquissant une romance entre Bronson et la serveuse qui comme les autres gens de l’endroit persistait à ne pas reconnaitre l’identité du mort, l’intrigue se fait chronique d’un microcosme s’apparentant quelque peu à celui décrit par Fred Zinnemann dans Le train sifflera trois fois. Même si ici il est moins question de lâcheté que de solidarité post-mortem envers un mort décidément bien encombrant.

De fait, le ton monte graduellement entre Bronson et les résidents au point que l’un d’entre eux, plus vindicatif que les autres, s'en vient le défier là encore à huis clos, de manière parfaitement inconsidérée au regard de la dextérité du Marshall arme au poing, et qui du reste le blesse méchamment.

Faisant montre d’un savoir-faire avéré tout au long d’un métrage au rythme resserré n’excédant guère 71 minutes, le réalisateur s’autorise quelques fantaisies visuelles comme lorsqu’il capte en plongée un conciliabule entre mâles en colère complotant contre Bronson, l’angle de prise de vue soulignant la tension pesant sur l’assistance avant qu’ils ne se décident tous à jouer les justiciers à la petite semaine en se lançant après lui.

Sur un ton plutôt féministe en ce qu’il opère le distinguo entre le comportement hostile des hommes et la résistance plus ou moins active de leurs épouses, le scénario se veut moins spectaculaire qu’illustratif d’un suspense nimbé dans un magnifique noir et blanc où la bêtise des premiers s’avère fatale à une innocente.

Et qui voit en bout de course l’amour triompher de la violence lors d’un happy end au sommet de la colline donnant son titre original au film.

Pour une bande alerte qui vaut surtout pour l’interprétation assez nuancée de Bronson, à redécouvrir ce mois-ci en BR chez Sidonis dans une très belle copie restaurée, avec notamment en bonus une présentation du film assurée par Patrick Brion et un portrait de l’acteur vedette déjà très à l'aise dans l'univers du western qui fera durablement sa gloire dans les années 60 et 70.

Sébastien SOCIAS